Umsonst und draußen

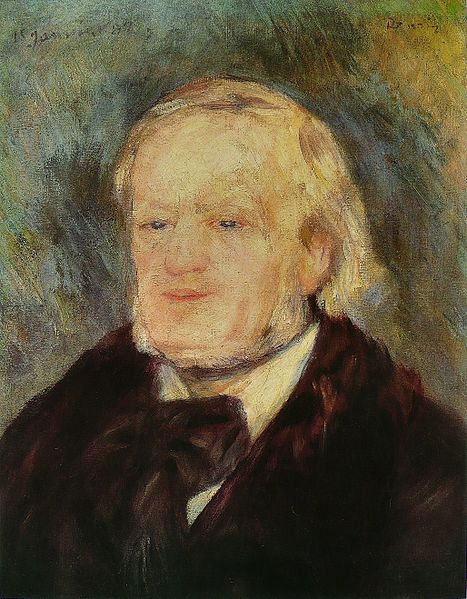

vor den Toren der Stadt wollte Richard Wagner ursprünglich seine Festspiele veranstalten. Ganz ohne feierlichen Rahmen, konzentriert nur auf die optimalen technischen und akustischen Darbietungsmöglichkeiten, sollte ein Festspielhaus entstehen, in dem sein vierteiliger Musikdramenzyklus „Der Ring des Nibelungen“ endlich als Gesamtkunstwerk erscheinen durfte. Aufführende und Publikum sollten dabei zu einer Gemeinschaft verschmelzen, die im Nachvollzug der mythischen Handlung den Banalitäten des Alltags und der politischen Gegenwart enthoben würden. Und die, auf diese Weise den kulturellen Grundwerten ihrer (und im übertragenen Sinn aller) Nation wieder angenähert, für deren Umsetzung auch im wirklichen Leben sorgen sollten. Das aber hieß für Wagner, der 1849 aktiv an der Dresdner Revolution teilgenommen hatte, einen demokratischen Nationalstaat zu bilden, in dem es vor allen Dingen der Kunst gälte.

Hochfliegende Ideen, Ideen, die nur vor dem Hintergrund der literarischen Romantik zu verstehen sind, die Wagner zu einer letzten, musikalisch-theatralen Blüte führte. Ideen auch, die heute kritischer Betrachtung bedürfen, denn mit  Romantik Politik oder gar Staat zu machen, kann gefährlich werden. Weil „im politischen Bereich das Märchen zur Lüge wird“, wie etwa Thomas Mann 1937 feststellt. Dass Völker durch Sprache, Religion und Kunst typisch unterschieden sind, ist die eine Wahrheit, die aber bloß stimmt, wenn man sich gleichzeitig klarmacht, dass alle Völker von je genau in diesen Bereichen viel voneinander profitiert haben.

Romantik Politik oder gar Staat zu machen, kann gefährlich werden. Weil „im politischen Bereich das Märchen zur Lüge wird“, wie etwa Thomas Mann 1937 feststellt. Dass Völker durch Sprache, Religion und Kunst typisch unterschieden sind, ist die eine Wahrheit, die aber bloß stimmt, wenn man sich gleichzeitig klarmacht, dass alle Völker von je genau in diesen Bereichen viel voneinander profitiert haben.

Auch Richard Wagner wandte sich zwar aus gutem Grund gegen den oberflächlichen Historismus der Grand Opéra, die er als effektberechnete Geschichtsspektakel tadelte, aber er war eben Theaterkünstler genug, deshalb auf raffinierte Bühnenwirkungen in seinen Musikdramen nicht zu verzichten. Der Rückgriff auf mythische Stoffe bedeutete zwar eine Flucht aus der Geschichte, aber vor allem war er ein Aufbruch ins Psychologisch-Allgemeingültige. Wagner selbst betonte, wie er beim „Ring des Nibelungen“ mehr an die griechische als an die germanische Götterwelt gedacht habe. Menschliche Ursituationen treten daraus hervor. Und der Zuschauerraum seines Festspielhauses bekommt die demokratische Form des Amphitheaters.

Denn draußen vor den Toren der Stadt auf einem grünen Hügel hat er 1876 sein Festspielhaus dann tatsächlich gebaut. Der Romantiker wusste seinen Ideen zu Realität zu verhelfen. Ausgerechnet ein König, der in Gestalt Ludwigs II. von Bayern wie ein märchenhaftes Relikt aus auch von Wagner längst für überholt erklärten Zeiten herüberragte, gab den nötigen Kredit. Es entstand ein hölzerner Bau, den der Volksmund bald „die Scheune“ nannte. Und er entstand in Bayreuth, weitab der Treffpunkte für die bessere Gesellschaft. „Hier gilt’s der Kunst“ − etwas anderes wäre hier auch nicht in Frage gekommen. Doch dann strömten sie doch herbei, gekrönte Häupter, gebildete Oberschicht, Montangattinnen, viel internationale Gäste. Nietzsche kam als Apologet und ging als Gekränkter. Es blieben die Defizite.

Mit Patronatsscheinen konnte man dem Unternehmen zur Seite springen. Denn Wagner hatte inzwischen seine treue Anhängerschar, die sich auch finanziell für die Ideen des Meisters einsetzte. Dass sie all die Demütigungen, die Wagner einst vom etablierten Musikbetrieb und den Operntraditionalisten erfahren hatte, nun ihrerseits mit einem gewissen Hochmut gegenüber anderen Kompositionsrichtungen, seien es Brahms oder die italienische Oper, straften, verschärfte zuweilen die Polarisierung, die Wagners Musik ohnehin mit sich brachte.

Wer ein Werk als unendliche, sinfonisch sich modulierende Melodie anlegte, mit Leitmotiven wob und suggestive Klänge an den Rand der Harmonie zu führen wagte, der hatte mit Widerstand zu rechnen. Und was Wagner an dramatischer Expressivität von seinen Sängern verlangte, sprengte alles bis dahin Gekannte.

Trotzdem war Wagner inzwischen eine anerkannte Größe des internationalen Musiklebens. Seine frühen Opern wie „Lohengrin“, „Tannhäuser“ und „Der fliegende Holländer“ erfreuten sich sogar eines gewissen Erfolges. „Tristan und Isolde“ und „Die Meistersinger von Nürnberg“ stellten besondere Anforderungen, „Parsifal“ wurde speziell für das Bayreuther Festspielhaus komponiert und erst 1882 dort uraufgeführt. Gerade bei Künstlerkollegen wie Baudelaire und Mallarmé, die ihrerseits nach Entgrenzung strebten, die verschiedene Gattungen vereinen, Verstandesgesetze zugunsten höherer Inspiration außer Kraft setzen und sinnlichem Rausch sich hingeben wollten, genoss Wagners Musik große Faszinationskraft.

Umsonst war dies allerdings nie zu haben, in Bayreuth nicht, und auch nicht anderswo. Wagner kostete Geld, davon konnten all die Freunde und Gönner von Franz Liszt bis Ludwig II., denen Wagner, „das Pump-Genie“, wie Thomas Mann apostrophierte, Geld aus der Tasche gezogen hatte, ihr Lied singen. Um trotzdem sein Bayreuther demokratisches Festtheater einer breiteren Zuschauerschicht zugänglich zu machen, bildeten sich 1909 im Anschluss an die Patronatsvereine die Richard-Wagner-Verbände und gründeten eine Stipendienstiftung, die sich aus den Mitgliedsbeiträgen nährt.

Seitdem stellen sie dem künstlerischen Nachwuchs für die Bayreuther Festspiele Karten zur Verfügung und binden die jungen Ansichten in die Diskussion ein. So sorgen sie dafür, dass Wagners Werk kein Festival für Besserverdienende wird. Sichergestellt ist damit auch, dass Wagner im Gespräch bleibt − dank der international verbreiteten Wagner-Verbände sogar weltweit und grenzenlos.

Andreas Berger